ニュース

レポート

掲載日:2025.01.07

日程 :2024年11月17日(日) 14:00 ~ 16:00

会場名 :ZOOM オンライン開催

講師 :加藤・武田・菅原・吉田

参加者 子ども1名 大人約25名

じりじりとした日差しを感じる秋、人も動く、情報(データ)も動く、株価(お金)も動く、政治も動く。

目前の動きに翻弄される中、「でも、今一番動いているのって実は「水」じゃないか??!!」とはたと気づき、「気候変動と水の動き」について感じ、考える水環境教育(プロジェクトWET)のワークショップを企画しました。

◆ 事前準備

武田が開発したアクティビティの初めてのオンライン開催であったこともあり、事前に事務局含めて複数回打ち合わせを実施し、リハーサルも含め準備を行いました。

◆ 当日

<スピーチ>

武田さんのスピーチ「SDGsと気候変動と水とわたしたち」では、気候変動による世の中の動きや、将来を不安に感じる若者が多数存在することなど、最新の情報を、データを使って共有いただきました。初めて知ることもたくさんあり、その事実を前に自分たちが何をすればよいか。ということを考えさせられました。

<アクティビティ>

水になって、「雲」「川」「海」など色々な場所を旅するアクティビティ「驚異の旅」を気候変動バージョンにアレンジし実施しました。

参加者には、サイコロをふってもらい、気候変動前と後で二つの旅を体感してもらいます。

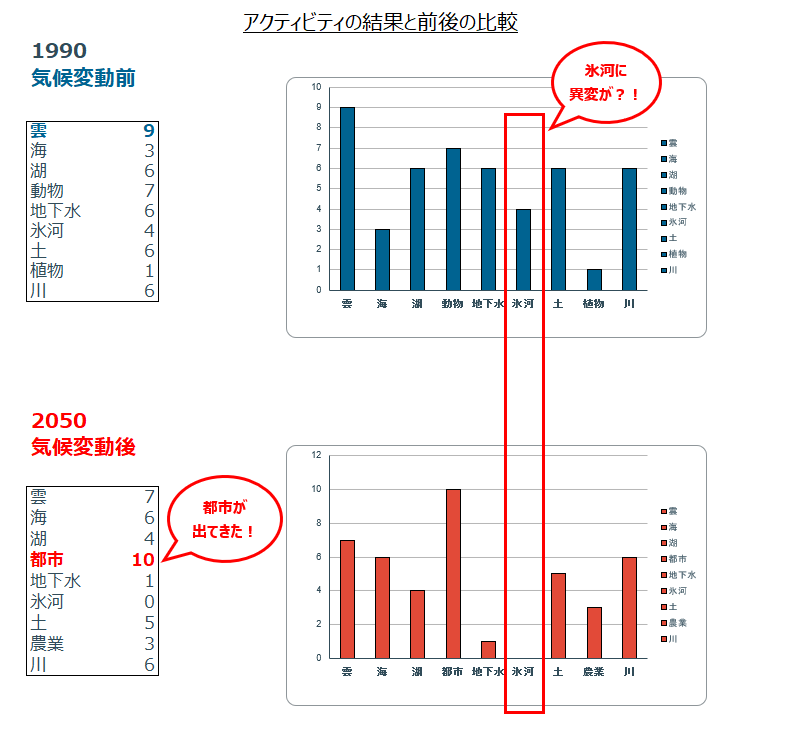

1990年代のデータをもとに作られた、プロジェクトWETの「驚異の旅」と2050年の旅は、水が旅する場所もとどまる場所も大きく変化していました。2050年の旅では温暖化により蒸発する水の量が増え、雲となってすぐ降るため動きが激しめ。人口が増加し、都市に集中することから都市を通る確率が増えました。

参加者からは『旅する場所に「動物」がなくなってる!』『昔は「氷河」にいったら出られなかったのに。。そもそも氷河にいくルートがないね』など気候変動前後の変化に対する驚きの声があがりました。

オンラインで開催したメリットの一つとして、各グループの結果をすぐに集計して全員分の通過地点をグラフで図示できたことがありました(図)。なお、オンラインではなくリアルでの開催はサイコロを振るたびに一か所にとどまることが少なくなるため、(蒸発と降水の増加により)水の動きがより激しくなっていることがさらに体感しやすくなっています。

プロジェクトWETは、見えない水の動きについて、子どもたちにどのように伝え、体感し学んでもらうか。という課題感から生まれました。私たちが直面する新しい課題に対しても、見えないゆえの不安や知らないゆえの行動がたくさんあると思います。問題を可視化し感じられる新たなアクティビティを開発して、共有していくことが大切だと改めて感じました。

◆ 振り返り

アンケートをいただき、事務局メンバーで振り返りを実施しました。

<アンケートを踏まえた改善点>

・アクティビティの時間を増やす:参加者が十分に活動できるよう、アクティビティの時間を拡充する。

・詳しい資料や解説の提供:アクティビティの具体的な方法や技法についての詳細な資料や解説動画の準備を検討する。

・参加者間の交流時間の拡充:参加者同士がより深く理解し合えるような交流の機会を増やす。

・質問タイムをつくる:参加者が自由に質問できる時間を多く設け、不明点を解消する場を提供する。

・フォローアップ講座の実施:ワークショップ終了後も学びを深められるようなフォローアップ講座を検討

<Tips>

・オンラインでアンケートを作成・記入できるGoogle formsから表計算アプリであるGoogle Spreadsheetに自動で書き出す機能を使うと便利。事前にSpreadsheetに集計用の数式・グラフを作成しておき、各グループの結果をformsに入力してもらうことにより、ワークショップ終了後すぐに結果をグラフで可視化することができます。この機能は他のアクティビティでも応用できるかもしれません?(*ご要望ありましたらこれのワークショップも開催可能です。[武田])

・無料かつ出入り自由のワークショップにした場合、参加者は半分と考えてグループワークを組み立てるべし

・ファシリテータ―を依頼する場合は、事前に依頼の連絡をするべし

※突然のご依頼にも関わらず、担当になった方はサクッと対応下さいました。

◆ 今後

・アクティビティ10個を加えた、プロジェクトWET気候変動版の冊子を事務局が制作中で、本冊子に、今回のアクティビティを追加いただけそうです。

・今回のワークショップがきっかけで、今後インターナショナルスクールやとある地方自治体さんへの展開がスタートしそうです。これを機に、気候変動・環境問題に目を向けるきっかけを作って行ければと思います。

・将来世代に渡り、答えの見えない地球規模課題にも立ち向かえる力をつける助力となるべく、引き続き気候変動関連モジュールの整備を協働で進めます。ご共有させていただけそうになりましたらメーリングリストを通じてお声がけさせていただくので是非ご参加いただけると幸いです!